Mar 6, 2024 | Non classifié(e)

NetOne, une association internationale de professionnels des médias, du cinéma et des technologies de l’information, ainsi que New Humanity, une organisation non gouvernementale (ONG) fondée sur l’esprit et les valeurs qui animent le mouvement des Focolari, en collaboration avec la mission du Saint-Siège auprès des Nations unies, ont lancé l’initiative “IA: une voie vers la paix mondiale et le développement humain intégral”, une réflexion sur l’éthique de l’intelligence artificielle et ses implications. Le mercredi 21 février, NetOne et l’ONG New Humanity, en collaboration avec la Mission du Saint-Siège auprès des Nations Unies, ont co-organisé l’initiative “L’IA: une voie vers la paix mondiale et le développement humain intégral”, qui s’est déroulée à New York, UNHQ, Conference Room 6, de 13h15 à 14h45 et qui a été suivie en ligne depuis différentes parties du monde.  Le discours d’ouverture de Son Excellence l’archevêque Gabriele Caccia, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, a donné le ton des réflexions: « Nous nous trouvons au seuil d’une révolution technologique sans précédent dans l’histoire de l’humanité. L’émergence de l’IA est en train de remodeler notre monde de manière profonde et sans précédent. En révolutionnant les industries et en transformant notre façon de vivre, de travailler et d’interagir, l’IA est devenue une force motrice du changement au 21e siècle ». Ces dernières années, le progrès numérique a apporté des opportunités et des défis significatifs, avec de sérieuses implications dans tous les domaines de la société. En cette ère d’évolution technologique rapide, l’intelligence artificielle (IA) est apparue comme l’un des outils les plus puissants, capable de transformer les sociétés, de faire progresser la paix et de parvenir à un développement durable. Cependant, ses implications éthiques font toujours l’objet d’un débat intense.

Le discours d’ouverture de Son Excellence l’archevêque Gabriele Caccia, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, a donné le ton des réflexions: « Nous nous trouvons au seuil d’une révolution technologique sans précédent dans l’histoire de l’humanité. L’émergence de l’IA est en train de remodeler notre monde de manière profonde et sans précédent. En révolutionnant les industries et en transformant notre façon de vivre, de travailler et d’interagir, l’IA est devenue une force motrice du changement au 21e siècle ». Ces dernières années, le progrès numérique a apporté des opportunités et des défis significatifs, avec de sérieuses implications dans tous les domaines de la société. En cette ère d’évolution technologique rapide, l’intelligence artificielle (IA) est apparue comme l’un des outils les plus puissants, capable de transformer les sociétés, de faire progresser la paix et de parvenir à un développement durable. Cependant, ses implications éthiques font toujours l’objet d’un débat intense.  Maddalena Maltese, journaliste et représentante de l’ONG New Humanity, modératrice de la table ronde de l’événement, a rappelé que « le 1er janvier, le pape François, dans son message pour la Journée internationale de la paix, a soulevé des questions urgentes sur l’IA : « Quelles seront les conséquences, à moyen et à long terme, de ces nouvelles technologies numériques ? Et quel impact auront-elles sur les vies individuelles et les sociétés, ainsi que sur la stabilité et la paix internationales ? » Elle a également souligné que le Secrétaire général Antonio Guterres, discutant des priorités pour 2024, a insisté sur le fait que l’IA affectera l’ensemble de l’humanité, réitérant la nécessité d’une approche universelle pour y faire face. La table ronde, avec un dialogue multipartite sur les défis éthiques posés par l’IA et les stratégies, a examiné l’interaction entre les considérations techniques, éthiques, politiques, juridiques et économiques.

Maddalena Maltese, journaliste et représentante de l’ONG New Humanity, modératrice de la table ronde de l’événement, a rappelé que « le 1er janvier, le pape François, dans son message pour la Journée internationale de la paix, a soulevé des questions urgentes sur l’IA : « Quelles seront les conséquences, à moyen et à long terme, de ces nouvelles technologies numériques ? Et quel impact auront-elles sur les vies individuelles et les sociétés, ainsi que sur la stabilité et la paix internationales ? » Elle a également souligné que le Secrétaire général Antonio Guterres, discutant des priorités pour 2024, a insisté sur le fait que l’IA affectera l’ensemble de l’humanité, réitérant la nécessité d’une approche universelle pour y faire face. La table ronde, avec un dialogue multipartite sur les défis éthiques posés par l’IA et les stratégies, a examiné l’interaction entre les considérations techniques, éthiques, politiques, juridiques et économiques.  Le père Philip Larrey, professeur de philosophie au Boston College, ancien doyen de la faculté de philosophie de l’Université pontificale du Latran et président de Humanity 2.0, a exposé un certain nombre de questions urgentes, en commençant par le thème de la paix. « ChatGPT ou Gemini pourraient écrire un plan de paix parfait, en regardant les situations que nous vivons, mais serions-nous prêts à suivre ses directives? » a déclaré le père Larrey, soulignant que le facteur humain est décisif dans les décisions à prendre, même lorsqu’il s’agit d’armes mortelles. Un autre thème central de son intervention a été l’empathie dont les machines peuvent faire preuve et qui est parfois préférée à l’élément humain. « Les humains comprennent les significations. Les machines ne le font pas, même si elles deviennent très, très douées pour simuler ce que nous considérons comme significatif », a insisté le professeur du Boston College, mettant en garde contre le défi de plus en plus difficile à relever pour discerner ce qui appartient aux humains et ce qui appartient à la technologie, avec des machines qui, à l’avenir, pourraient même être programmées pour ressentir des sentiments.

Le père Philip Larrey, professeur de philosophie au Boston College, ancien doyen de la faculté de philosophie de l’Université pontificale du Latran et président de Humanity 2.0, a exposé un certain nombre de questions urgentes, en commençant par le thème de la paix. « ChatGPT ou Gemini pourraient écrire un plan de paix parfait, en regardant les situations que nous vivons, mais serions-nous prêts à suivre ses directives? » a déclaré le père Larrey, soulignant que le facteur humain est décisif dans les décisions à prendre, même lorsqu’il s’agit d’armes mortelles. Un autre thème central de son intervention a été l’empathie dont les machines peuvent faire preuve et qui est parfois préférée à l’élément humain. « Les humains comprennent les significations. Les machines ne le font pas, même si elles deviennent très, très douées pour simuler ce que nous considérons comme significatif », a insisté le professeur du Boston College, mettant en garde contre le défi de plus en plus difficile à relever pour discerner ce qui appartient aux humains et ce qui appartient à la technologie, avec des machines qui, à l’avenir, pourraient même être programmées pour ressentir des sentiments.  Laura Gherlone, chercheuse en sémiotique au Conseil national de la recherche scientifique et technique d’Argentine et professeur à l’Université catholique d’Argentine, membre de la Commission Internationale de NetOne, a parlé de l’intelligence artificielle et, plus généralement, des technologies numériques à la lumière de la pensée de la décolonisation numérique. Elle a soutenu que: « aujourd’hui, les contextes post-coloniaux sont à la croisée des chemins : soit ils prennent du retard, soit ils le rattrapent. Ils sont obligés, en d’autres termes, d’accélérer considérablement certains processus qui incarnent aujourd’hui un modèle de connaissance technocentrique et prétendument universel: la numérisation et la mise en œuvre de systèmes d’intelligence artificielle font partie de ces processus ». Elle précise que ce processus « a presque toujours un coût très élevé, à au moins trois niveaux : au niveau économique et technico-structurel, au niveau social et enfin, l’adoption accélérée et forcée du progrès technologique comme voie vers un modèle universel de connaissance ». Elle suggère : « Le débat éthique sur l’IA pourrait être grandement enrichi par une réflexion décoloniale, intégrant, par exemple, le travail de ces mouvements collectifs engagés à repenser et à redessiner les architectures techniques « depuis le Sud », c’est-à-dire des solutions théorico-méthodologiques et pratiques qui sont souvent mises à l’écart parce qu’elles sont éloignées des logiques de profit. Deux bonnes pratiques de la société civile ont clôturé l’événement. Marianne Najm, ingénieure en communication basée à Beyrouth, a parlé de l’éthique de l’IA et du concept de serment numérique pour les ingénieurs et toute personne active dans le monde numérique. Le projet a démarré en 2019 en s’inspirant du serment d’Hippocrate, le serment que la plupart des médecins prononcent à la fin de leur parcours académique. Tout comme le serment d’Hippocrate vise à éveiller l’obligation humaine des médecins, de la même manière le serment numérique vise à éveiller l’obligation humaine des acteurs du numérique en orientant leur travail vers une conception éthiquement centrée sur l’humain. Marcelle Momha, Camerounaise vivant aux États-Unis, analyste politique et chercheuse spécialisée dans l’intelligence artificielle, les technologies émergentes et la cybersécurité, avait préparé une intervention sur la communauté AI 2030, qu’elle n’a pas pu d’illustré en raison du temps, mais son document est disponible sur le lien ci-dessous. “AI 2030 est une communauté dynamique de chefs d’entreprise, de scientifiques des données, de constructeurs techniques et de chercheurs pionniers qui se consacrent à l’exploitation du pouvoir de transformation de l’IA au profit de l’humanité tout en minimisant son impact négatif potentiel.” a-t-elle expliqué dans son thème. Dans son message pour la Journée mondiale de la paix, le Saint-Père rappelle que « les développements technologiques ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de toute l’humanité, mais au contraire aggravent les inégalités et les conflits, ne peuvent jamais être considérés comme un véritable progress.» En tant qu’organisations de la société civile, nous voulons accompagner les efforts des Nations Unies et de toutes les institutions qui travaillent pour un engagement éthique dans le domaine de la technologie qui soutient les développements numériques comme une contribution à la promotion des principes humains de paix et de fraternité. Pour suivre la transmission en direct, vous pouvez accéder à ce lien: https://webtv.un.org/en/asset/k1h/ Pour une nouvelle lecture des discours et pour plus d’informations, veuillez consulter le site: https://www.net-one.org/ia-una-via-per-la-pace-globale-e-lo-sviluppo-umano-integrale/

Laura Gherlone, chercheuse en sémiotique au Conseil national de la recherche scientifique et technique d’Argentine et professeur à l’Université catholique d’Argentine, membre de la Commission Internationale de NetOne, a parlé de l’intelligence artificielle et, plus généralement, des technologies numériques à la lumière de la pensée de la décolonisation numérique. Elle a soutenu que: « aujourd’hui, les contextes post-coloniaux sont à la croisée des chemins : soit ils prennent du retard, soit ils le rattrapent. Ils sont obligés, en d’autres termes, d’accélérer considérablement certains processus qui incarnent aujourd’hui un modèle de connaissance technocentrique et prétendument universel: la numérisation et la mise en œuvre de systèmes d’intelligence artificielle font partie de ces processus ». Elle précise que ce processus « a presque toujours un coût très élevé, à au moins trois niveaux : au niveau économique et technico-structurel, au niveau social et enfin, l’adoption accélérée et forcée du progrès technologique comme voie vers un modèle universel de connaissance ». Elle suggère : « Le débat éthique sur l’IA pourrait être grandement enrichi par une réflexion décoloniale, intégrant, par exemple, le travail de ces mouvements collectifs engagés à repenser et à redessiner les architectures techniques « depuis le Sud », c’est-à-dire des solutions théorico-méthodologiques et pratiques qui sont souvent mises à l’écart parce qu’elles sont éloignées des logiques de profit. Deux bonnes pratiques de la société civile ont clôturé l’événement. Marianne Najm, ingénieure en communication basée à Beyrouth, a parlé de l’éthique de l’IA et du concept de serment numérique pour les ingénieurs et toute personne active dans le monde numérique. Le projet a démarré en 2019 en s’inspirant du serment d’Hippocrate, le serment que la plupart des médecins prononcent à la fin de leur parcours académique. Tout comme le serment d’Hippocrate vise à éveiller l’obligation humaine des médecins, de la même manière le serment numérique vise à éveiller l’obligation humaine des acteurs du numérique en orientant leur travail vers une conception éthiquement centrée sur l’humain. Marcelle Momha, Camerounaise vivant aux États-Unis, analyste politique et chercheuse spécialisée dans l’intelligence artificielle, les technologies émergentes et la cybersécurité, avait préparé une intervention sur la communauté AI 2030, qu’elle n’a pas pu d’illustré en raison du temps, mais son document est disponible sur le lien ci-dessous. “AI 2030 est une communauté dynamique de chefs d’entreprise, de scientifiques des données, de constructeurs techniques et de chercheurs pionniers qui se consacrent à l’exploitation du pouvoir de transformation de l’IA au profit de l’humanité tout en minimisant son impact négatif potentiel.” a-t-elle expliqué dans son thème. Dans son message pour la Journée mondiale de la paix, le Saint-Père rappelle que « les développements technologiques ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de toute l’humanité, mais au contraire aggravent les inégalités et les conflits, ne peuvent jamais être considérés comme un véritable progress.» En tant qu’organisations de la société civile, nous voulons accompagner les efforts des Nations Unies et de toutes les institutions qui travaillent pour un engagement éthique dans le domaine de la technologie qui soutient les développements numériques comme une contribution à la promotion des principes humains de paix et de fraternité. Pour suivre la transmission en direct, vous pouvez accéder à ce lien: https://webtv.un.org/en/asset/k1h/ Pour une nouvelle lecture des discours et pour plus d’informations, veuillez consulter le site: https://www.net-one.org/ia-una-via-per-la-pace-globale-e-lo-sviluppo-umano-integrale/

Source : https://www.net-one.org

Mar 4, 2024 | Non classifié(e)

Du 2 au 8 février 2024, une semaine de mobilisation et de prière contre la traite des êtres humains. À Rome (Italie), une rencontre de 50 jeunes de tous les continents, dont des garçons et des filles du mouvement des Focolari. La traite des êtres humains est un processus par lequel des personnes sont forcées ou attirées par de fausses perspectives, recrutées, transférées et forcées à travailler et à vivre dans des conditions d’exploitation ou d’abus. Il s’agit d’un phénomène en constante et dramatique évolution, comme le soulignent les récents rapports des Nations Unies rapporti delle Nazioni Unite  La Semaine de prière contre la traite des personnes s’est déroulée du 2 au 8 février 2024. Instaurée par le pape François en 2015, la semaine inclut toujours le 8 février, fête de sainte Bakhita, une religieuse soudanaise qui, jeune fille, a été réduite en esclavage, vendue et abusée, une victime de la traite et un symbole universel de la lutte contre ce fléau de l’humanité. Le thème de cette année était « Marcher pour la dignité. Écouter, rêver et agir. » Des milliers de personnes du monde entier se sont réunies pour réfléchir, prier et partager leur expérience d’engagement contre ce phénomène mondial. À Rome (Italie), de nombreux jeunes de différents pays – Kenya, Japon, États-Unis, Thaïlande, Albanie, Canada, Mexique, France, Italie – ont participé à des conférences, à des flash mobs, à des moments de prière sur ce thème, à l’Angélus et à l’audience avec le pape François qui qui s’est déroulée pendant la semaine. Parmi eux se trouvaient également des Gen2, des jeunes du mouvement des Focolari. Prisque Dipinda, de la République démocratique du Congo, raconte : « L’événement le plus marquant pour moi a été la veillée de prière dans l’église Santa Maria in Trastevere, au cœur de Rome. C’était un moment important

La Semaine de prière contre la traite des personnes s’est déroulée du 2 au 8 février 2024. Instaurée par le pape François en 2015, la semaine inclut toujours le 8 février, fête de sainte Bakhita, une religieuse soudanaise qui, jeune fille, a été réduite en esclavage, vendue et abusée, une victime de la traite et un symbole universel de la lutte contre ce fléau de l’humanité. Le thème de cette année était « Marcher pour la dignité. Écouter, rêver et agir. » Des milliers de personnes du monde entier se sont réunies pour réfléchir, prier et partager leur expérience d’engagement contre ce phénomène mondial. À Rome (Italie), de nombreux jeunes de différents pays – Kenya, Japon, États-Unis, Thaïlande, Albanie, Canada, Mexique, France, Italie – ont participé à des conférences, à des flash mobs, à des moments de prière sur ce thème, à l’Angélus et à l’audience avec le pape François qui qui s’est déroulée pendant la semaine. Parmi eux se trouvaient également des Gen2, des jeunes du mouvement des Focolari. Prisque Dipinda, de la République démocratique du Congo, raconte : « L’événement le plus marquant pour moi a été la veillée de prière dans l’église Santa Maria in Trastevere, au cœur de Rome. C’était un moment important  devant Dieu, l’émotion de le partager avec d’autres jeunes qui portent le défi de la traite des êtres humains dans leur cœur. Mais aussi la responsabilité de faire partie des protagonistes de la lutte contre ce phénomène. Je pense que pour les jeunes qui ont participé, cela a également servi à leur faire prendre conscience que tant de personnes dans le monde souffrent, pour diverses raisons : économiques, politiques, religieuses. C’était l’occasion de réfléchir et de commencer ensemble à planifier quelque chose contre la souffrance. » Parmi les Gen2 présents, Michel Haroun, franco-libanais, et Miriana Dante, italienne. « Je n’ai jamais eu d’engagement particulier contre la traite des êtres humains – explique Michel- mais j’ai une certaine expérience de l’aide aux migrants qui arrivent dans ma ville ou aux frontières entre les États. Par exemple, il y a quelques années, j’étais à Trieste (Italie), le point d’arrivée de la route des Balkans par laquelle les migrants de nombreuses régions du monde dévastées par les conflits arrivent en Italie. Mais je n’étais pas suffisamment conscient du fait que les réfugiés, avant d’arriver en Europe – mais c’est également vrai pour l’Amérique latine, les États-Unis ou d’autres parties du monde – subissent des violences et des abus de manière organisée.

devant Dieu, l’émotion de le partager avec d’autres jeunes qui portent le défi de la traite des êtres humains dans leur cœur. Mais aussi la responsabilité de faire partie des protagonistes de la lutte contre ce phénomène. Je pense que pour les jeunes qui ont participé, cela a également servi à leur faire prendre conscience que tant de personnes dans le monde souffrent, pour diverses raisons : économiques, politiques, religieuses. C’était l’occasion de réfléchir et de commencer ensemble à planifier quelque chose contre la souffrance. » Parmi les Gen2 présents, Michel Haroun, franco-libanais, et Miriana Dante, italienne. « Je n’ai jamais eu d’engagement particulier contre la traite des êtres humains – explique Michel- mais j’ai une certaine expérience de l’aide aux migrants qui arrivent dans ma ville ou aux frontières entre les États. Par exemple, il y a quelques années, j’étais à Trieste (Italie), le point d’arrivée de la route des Balkans par laquelle les migrants de nombreuses régions du monde dévastées par les conflits arrivent en Italie. Mais je n’étais pas suffisamment conscient du fait que les réfugiés, avant d’arriver en Europe – mais c’est également vrai pour l’Amérique latine, les États-Unis ou d’autres parties du monde – subissent des violences et des abus de manière organisée.  Ces journées passées à Rome avec d’autres jeunes de différents continents, de différentes langues, de différentes cultures, appartenant à différentes églises chrétiennes, ont été une riche expérience de relations personnelles qui, je l’espère, dureront, parce qu’à la fin nous affronterons (mais nous affrontons déjà) le monde ensemble, en tant que membres de la même génération. » « J’ai été émue de découvrir l’histoire de Sainte Bakhita – poursuit Miriana – qui a été esclave, vendue. Par la suite, elle a courageusement fait face à tout ce qu’elle avait vécu, en envoyant des messages contre la traite des êtres humains. Je me demandais où elle puisait toute cette force. Cela m’a fait beaucoup de bien de rencontrer autant de mes pairs qui s’engagent sur ces questions. Il ne s’agit pas d’adultes ayant une longue expérience derrière eux, mais de jeunes de mon âge, originaires du monde entier, qui ont des rêves et l’espoir d’un avenir meilleur. Nous n’avons pas ressenti les différences culturelles, car nous étions liés par notre objectif commun : lutter contre la traite des êtres humains. »

Ces journées passées à Rome avec d’autres jeunes de différents continents, de différentes langues, de différentes cultures, appartenant à différentes églises chrétiennes, ont été une riche expérience de relations personnelles qui, je l’espère, dureront, parce qu’à la fin nous affronterons (mais nous affrontons déjà) le monde ensemble, en tant que membres de la même génération. » « J’ai été émue de découvrir l’histoire de Sainte Bakhita – poursuit Miriana – qui a été esclave, vendue. Par la suite, elle a courageusement fait face à tout ce qu’elle avait vécu, en envoyant des messages contre la traite des êtres humains. Je me demandais où elle puisait toute cette force. Cela m’a fait beaucoup de bien de rencontrer autant de mes pairs qui s’engagent sur ces questions. Il ne s’agit pas d’adultes ayant une longue expérience derrière eux, mais de jeunes de mon âge, originaires du monde entier, qui ont des rêves et l’espoir d’un avenir meilleur. Nous n’avons pas ressenti les différences culturelles, car nous étions liés par notre objectif commun : lutter contre la traite des êtres humains. »

Lorenzo Russo

Mar 1, 2024 | Centro internazionale, Non classifié(e), Tutela minori

Le Mouvement des Focolari publie le rapport d’activités sur la protection de la personne et les données relatives aux cas d’abus en 2023. Entretien avec Catherine Belzung, professeur de neurosciences et coordinatrice de la Chaire UNESCO en maltraitance infantile. Le 1 mars, paraît le deuxième rapport annuel du Mouvement des Focolari sur les activités et les données relatives aux cas d’abus sexuels sur mineurs, personnes vulnérables, abus de conscience, spirituels et d’autorité. Nous avons demandé une lecture et une évaluation du document à Catherine Belzung, professeur d’université en neurosciences en France. Elle est aussi membre senior de l’Institut Universitaire de France (2014) et directrice du centre de recherche multidisciplinaire iBrain. Depuis 2022, elle est coordinatrice de la Chaire Unesco en maltraitance infantile, qui correspond à un partenariat d’universités et d’institutions de 16 pays dans le monde. Elle est également co-responsable du Centre international pour le dialogue avec la Culture contemporaine du Mouvement des Focolari. En 2023, les Focolari ont fait le choix de publier un rapport annuel sur les abus sexuels sur mineurs, mais aussi sur les abus de conscience, les abus spirituels et d’autorité. Depuis votre poste d’observation international, que pensez-vous de ce choix ? Quelle est votre évaluation concernant ce deuxième rapport ?  Je pense que ce rapport est un vrai pas en avant. En effet, le rapport de 2023 avait été critiqué, en particulier car les lieux et les dates des abus sexuels n’y étaient pas mentionnés. Le nouveau rapport porte sur les cas signalés pendant ces 10 dernières années et apporte ces précisions : on observe que les abus sexuels ont été perpétrés sur les 5 continents (une vingtaine de pays), avec un pic des cas dans les années 90-99, ainsi que dans la décennie précédente et la suivante. Les faits se répètent parfois sur plusieurs décennies, suggérant qu’il s’agit d’auteurs multirécidivistes, dont la succession d’abus n’a pas été interrompue. Quelques faits se sont aussi produits et ont été traités vers 2020, ce qui indique que des victimes ont pu signaler des faits d’abus quasiment en temps réel, ce qui est une avancée. Tous les abus sexuels signalés ont été perpétrés par des hommes. C’est l’inverse pour les abus d’autorité, qui dans 77% des cas sont perpétrés par des femmes, ce qui est à mettre en relation avec les proportions plus importantes de femmes parmi les membres de ce Mouvement. Le rapport comporte aussi une section sur les mesures mises en place au courant de l’année, en particulier concernant la formation, qui est détaillé et clair. Il restera à comprendre quelles sont les causes profondes de ces abus : au-delà des mesures de prévention et des sanctions, il faudrait poursuivre le travail permettant d’identifier les causes systémiques qui pourraient expliquer ces chiffres, afin de mettre en place une stratégie permettant d’y mettre fin. Dans ce second rapport, les auteurs sont identifiés selon des critères précis, définis dans la “Politique en matière d’information” publiée récemment par les Focolari. Que pensez-vous de ce choix ? Il s’agit d’un conflit éthique. En effet, il faut d’une part se fier au vécu des victimes et prendre au sérieux les signalements qu’elles effectuent, et mettre en place rapidement des mesures permettant de les protéger. D’autre part, il s’agit de respecter la présomption d’innocence concernant les auteurs présumés, d’éviter la diffamation, lorsque aucune condamnation pénale définitive n’a été prononcée. La question est complexe, et trouver une solution satisfaisante nécessitera sans doute beaucoup d’écoute et de dialogue. La chaire UNESCO sur la maltraitance infantile que vous coordonnez est née parce que vous-même avez été en contact avec un cas d’abus sur mineurs dont vous connaissiez à la fois l’une des victimes et l’auteur. Il s’agit d’un cas survenu dans l’Église catholique en France. La communauté sociale ou religieuse est définie comme “victime secondaire“. Qu’est-ce que cela signifie ? Quelles blessures les personnes portent-elles, comment contribuer à leur guérison au niveau social et communautaire ? Oui, en effet, cette chaire est née suite au contact avec une victime, contact qui m’a marquée très profondément : j’ai été touchée à vif par cette souffrance, et de là est né le désir d’agir. Les abus touchent d’abord la victime, qui souffrira souvent durablement de séquelles psychologiques. Parfois la révélation des faits peut ouvrir une fenêtre de grande vulnérabilité chez la personne, qui nécessite un accompagnement spécifique. Par ricochet, cela touche les proches de la victime comme son conjoint, ses enfants, mais aussi ses parents qui se sentent responsables d’avoir confié leur enfant à une institution qui ne l’a pas protégé. Les effets dévastateurs touchent aussi toute la communauté, les membres ignorant souvent qu’en son sein se cachait un prédateur multirécidiviste, avec lequel ils pouvaient avoir un lien de proximité, d’amitié. Cela interroge profondément : pourquoi n’ai-je rien vu ? Un autre aspect concerne le lien avec l’institution qui peut avoir protégé l’agresseur, parfois de bonne foi, suscitant un sentiment de trahison et la défiance. Et pour finir, la communauté peut aussi se diviser, en fonction des analyses divergentes des uns et des autres, entre ceux qui se réfugient dans le déni, et ceux qui veulent se battre pour éviter que cela ne se reproduise. Réparer tout cela nécessite un vaste arsenal de mesures : il est crucial de prendre en charge l’accompagnement des victimes et de leur famille mais il faut aussi redonner confiance en l’institution qui s’est révélée défaillante, lorsque celle-ci montre une volonté sincère d’apprendre de ses erreurs passées. Pour cela, seuls les actes comptent : l’institution doit promouvoir la transparence en communiquant des informations très précises, mettre en place des procédures claires, créer des lieux d’écoute, mettre en place des procédures de réparation et, pour les communautés, des espaces de dialogue où les opinions opposées peuvent s’échanger. Le Mouvement des Focolari est une organisation mondiale, dont les membres sont issus de cultures, religions différentes, sont soumis à des systèmes juridiques différents et adoptent des styles de vie différents. Comment mettre en œuvre des pratiques contre les abus dans un environnement aussi multiculturel et diversifié ? Tout d’abord, les conséquences des abus sexuels sur mineurs existent dans toutes les cultures, elles sont universelles. Outre les séquelles psychologiques et sociales, les victimes peuvent présenter des séquelles biologiques, comme une augmentation des hormones du stress, une altération de l’expression de certains gènes ainsi que de la morphologie et du fonctionnement cérébral : ces dysfonctions se maintiennent tout au long de l’existence du survivant et peuvent se transmettre à la génération suivante. On ne peut donc pas dire qu’il y aurait des variations culturelles dans la gravité des conséquences sur les victimes, qu’il y aurait des cultures où les victimes souffriraient moins : c’est dévastateur toujours et partout. Il faut donc mettre en place des mesures de prévention, mais aussi de réparation partout dans le monde. On peut noter que la conscience de la gravité de ces situations est en progrès : par exemple dans l’Église catholique, des commissions d’enquête nationales ont été mises en place dans de nombreux pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine mais aussi en Australie, en Inde, en Afrique du Sud. Si la souffrance ne varie pas, ce qui peut varier est la résistance à dénoncer les faits et la capacité à mettre en place de mesures de protection et de réparation. Cela peut être lié au fait que dans certaines cultures, parler de sexualité est tabou. Le premier pas est de sensibiliser les populations aux conséquences des abus : des programmes promus par diverses associations existent déjà qui prennent en compte la représentation de la sexualité dans les diverses cultures. Par exemple proposer d’écouter la souffrance de victimes membres de la même culture peut susciter de l’empathie et donner l’envie d’agir. La prévention peut aussi être adressée directement aux enfants, par une éducation à leurs droits : là aussi, des programmes existent basés par exemple sur des chansons. Une autre chose qui varie est la capacité des états et des institutions à prendre des mesures de protection et de réparation. Le dialogue respectueux et non stigmatisant avec les protagonistes est la voie à suivre : cela permettra à chacun de comprendre la gravité des abus, mais aussi de trouver les modalités propres à chaque culture pour libérer la parole, pour mettre en place les réparations et former les membres de la communauté. Au sein du Mouvement des Focolari comme dans d’autres contextes, certains expriment la conviction que le moment est venu d’aller de l’avant ; c’est-à-dire qu’il ne faut pas continuer à parler seulement d’abus, mais se concentrer sur la “mission” du Mouvement et sur ce que la mise en œuvre de ce charisme génère de beau et de positif dans le monde. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Quelle est la «mission» ? N’est-ce pas d’avancer vers la fraternité universelle, vers une culture qui mette la souffrance des plus faibles à la première place, une culture du dialogue, de l’ouverture, de l’humilité ? Il me semble que la lutte contre les abus de toutes sortes est justement une façon de mettre en œuvre ce désir de placer celui qui souffre à la première place. Aider à réparer les blessures des victimes est justement une façon d’avancer vers la fraternité universelle. Cela implique d’ailleurs aussi d’accompagner les auteurs d’abus, afin d’éviter la récidive. Reconnaitre ses erreurs, sa vulnérabilité, pour construire des solutions en prenant en compte les avis d’experts du domaine est justement une façon de construire la culture du dialogue. Lutter avec détermination contre les abus, accompagner les victimes est justement au cœur de cette « mission ». Il n’y a donc pas à choisir entre la lutte contre les abus et la mission, car cette lutte est un élément central de la mission. C’est une priorité douloureuse mais nécessaire dans le contexte d’aujourd’hui.

Je pense que ce rapport est un vrai pas en avant. En effet, le rapport de 2023 avait été critiqué, en particulier car les lieux et les dates des abus sexuels n’y étaient pas mentionnés. Le nouveau rapport porte sur les cas signalés pendant ces 10 dernières années et apporte ces précisions : on observe que les abus sexuels ont été perpétrés sur les 5 continents (une vingtaine de pays), avec un pic des cas dans les années 90-99, ainsi que dans la décennie précédente et la suivante. Les faits se répètent parfois sur plusieurs décennies, suggérant qu’il s’agit d’auteurs multirécidivistes, dont la succession d’abus n’a pas été interrompue. Quelques faits se sont aussi produits et ont été traités vers 2020, ce qui indique que des victimes ont pu signaler des faits d’abus quasiment en temps réel, ce qui est une avancée. Tous les abus sexuels signalés ont été perpétrés par des hommes. C’est l’inverse pour les abus d’autorité, qui dans 77% des cas sont perpétrés par des femmes, ce qui est à mettre en relation avec les proportions plus importantes de femmes parmi les membres de ce Mouvement. Le rapport comporte aussi une section sur les mesures mises en place au courant de l’année, en particulier concernant la formation, qui est détaillé et clair. Il restera à comprendre quelles sont les causes profondes de ces abus : au-delà des mesures de prévention et des sanctions, il faudrait poursuivre le travail permettant d’identifier les causes systémiques qui pourraient expliquer ces chiffres, afin de mettre en place une stratégie permettant d’y mettre fin. Dans ce second rapport, les auteurs sont identifiés selon des critères précis, définis dans la “Politique en matière d’information” publiée récemment par les Focolari. Que pensez-vous de ce choix ? Il s’agit d’un conflit éthique. En effet, il faut d’une part se fier au vécu des victimes et prendre au sérieux les signalements qu’elles effectuent, et mettre en place rapidement des mesures permettant de les protéger. D’autre part, il s’agit de respecter la présomption d’innocence concernant les auteurs présumés, d’éviter la diffamation, lorsque aucune condamnation pénale définitive n’a été prononcée. La question est complexe, et trouver une solution satisfaisante nécessitera sans doute beaucoup d’écoute et de dialogue. La chaire UNESCO sur la maltraitance infantile que vous coordonnez est née parce que vous-même avez été en contact avec un cas d’abus sur mineurs dont vous connaissiez à la fois l’une des victimes et l’auteur. Il s’agit d’un cas survenu dans l’Église catholique en France. La communauté sociale ou religieuse est définie comme “victime secondaire“. Qu’est-ce que cela signifie ? Quelles blessures les personnes portent-elles, comment contribuer à leur guérison au niveau social et communautaire ? Oui, en effet, cette chaire est née suite au contact avec une victime, contact qui m’a marquée très profondément : j’ai été touchée à vif par cette souffrance, et de là est né le désir d’agir. Les abus touchent d’abord la victime, qui souffrira souvent durablement de séquelles psychologiques. Parfois la révélation des faits peut ouvrir une fenêtre de grande vulnérabilité chez la personne, qui nécessite un accompagnement spécifique. Par ricochet, cela touche les proches de la victime comme son conjoint, ses enfants, mais aussi ses parents qui se sentent responsables d’avoir confié leur enfant à une institution qui ne l’a pas protégé. Les effets dévastateurs touchent aussi toute la communauté, les membres ignorant souvent qu’en son sein se cachait un prédateur multirécidiviste, avec lequel ils pouvaient avoir un lien de proximité, d’amitié. Cela interroge profondément : pourquoi n’ai-je rien vu ? Un autre aspect concerne le lien avec l’institution qui peut avoir protégé l’agresseur, parfois de bonne foi, suscitant un sentiment de trahison et la défiance. Et pour finir, la communauté peut aussi se diviser, en fonction des analyses divergentes des uns et des autres, entre ceux qui se réfugient dans le déni, et ceux qui veulent se battre pour éviter que cela ne se reproduise. Réparer tout cela nécessite un vaste arsenal de mesures : il est crucial de prendre en charge l’accompagnement des victimes et de leur famille mais il faut aussi redonner confiance en l’institution qui s’est révélée défaillante, lorsque celle-ci montre une volonté sincère d’apprendre de ses erreurs passées. Pour cela, seuls les actes comptent : l’institution doit promouvoir la transparence en communiquant des informations très précises, mettre en place des procédures claires, créer des lieux d’écoute, mettre en place des procédures de réparation et, pour les communautés, des espaces de dialogue où les opinions opposées peuvent s’échanger. Le Mouvement des Focolari est une organisation mondiale, dont les membres sont issus de cultures, religions différentes, sont soumis à des systèmes juridiques différents et adoptent des styles de vie différents. Comment mettre en œuvre des pratiques contre les abus dans un environnement aussi multiculturel et diversifié ? Tout d’abord, les conséquences des abus sexuels sur mineurs existent dans toutes les cultures, elles sont universelles. Outre les séquelles psychologiques et sociales, les victimes peuvent présenter des séquelles biologiques, comme une augmentation des hormones du stress, une altération de l’expression de certains gènes ainsi que de la morphologie et du fonctionnement cérébral : ces dysfonctions se maintiennent tout au long de l’existence du survivant et peuvent se transmettre à la génération suivante. On ne peut donc pas dire qu’il y aurait des variations culturelles dans la gravité des conséquences sur les victimes, qu’il y aurait des cultures où les victimes souffriraient moins : c’est dévastateur toujours et partout. Il faut donc mettre en place des mesures de prévention, mais aussi de réparation partout dans le monde. On peut noter que la conscience de la gravité de ces situations est en progrès : par exemple dans l’Église catholique, des commissions d’enquête nationales ont été mises en place dans de nombreux pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine mais aussi en Australie, en Inde, en Afrique du Sud. Si la souffrance ne varie pas, ce qui peut varier est la résistance à dénoncer les faits et la capacité à mettre en place de mesures de protection et de réparation. Cela peut être lié au fait que dans certaines cultures, parler de sexualité est tabou. Le premier pas est de sensibiliser les populations aux conséquences des abus : des programmes promus par diverses associations existent déjà qui prennent en compte la représentation de la sexualité dans les diverses cultures. Par exemple proposer d’écouter la souffrance de victimes membres de la même culture peut susciter de l’empathie et donner l’envie d’agir. La prévention peut aussi être adressée directement aux enfants, par une éducation à leurs droits : là aussi, des programmes existent basés par exemple sur des chansons. Une autre chose qui varie est la capacité des états et des institutions à prendre des mesures de protection et de réparation. Le dialogue respectueux et non stigmatisant avec les protagonistes est la voie à suivre : cela permettra à chacun de comprendre la gravité des abus, mais aussi de trouver les modalités propres à chaque culture pour libérer la parole, pour mettre en place les réparations et former les membres de la communauté. Au sein du Mouvement des Focolari comme dans d’autres contextes, certains expriment la conviction que le moment est venu d’aller de l’avant ; c’est-à-dire qu’il ne faut pas continuer à parler seulement d’abus, mais se concentrer sur la “mission” du Mouvement et sur ce que la mise en œuvre de ce charisme génère de beau et de positif dans le monde. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Quelle est la «mission» ? N’est-ce pas d’avancer vers la fraternité universelle, vers une culture qui mette la souffrance des plus faibles à la première place, une culture du dialogue, de l’ouverture, de l’humilité ? Il me semble que la lutte contre les abus de toutes sortes est justement une façon de mettre en œuvre ce désir de placer celui qui souffre à la première place. Aider à réparer les blessures des victimes est justement une façon d’avancer vers la fraternité universelle. Cela implique d’ailleurs aussi d’accompagner les auteurs d’abus, afin d’éviter la récidive. Reconnaitre ses erreurs, sa vulnérabilité, pour construire des solutions en prenant en compte les avis d’experts du domaine est justement une façon de construire la culture du dialogue. Lutter avec détermination contre les abus, accompagner les victimes est justement au cœur de cette « mission ». Il n’y a donc pas à choisir entre la lutte contre les abus et la mission, car cette lutte est un élément central de la mission. C’est une priorité douloureuse mais nécessaire dans le contexte d’aujourd’hui.

Stefania Tanesini

Rapport annuel 2023: “La protection de la personne au sein du Movuvement des Focolari” (Télécharger PDF)

Fév 27, 2024 | Non classifié(e)

L’amour chrétien est un “Amour” qui a une forme spécifique et tangible, qui se traduit par des actions, des plus petites aux plus grandes. C’est donner sa vie pour ceux qui nous entourent, à l’image de celui qui, le premier, a donné sa vie pour nous, en nous aimant d’un amour immense.

Échec à un examen

Notre fille s’était bien préparée pour un examen, mais elle est rentrée à la maison en pleurant parce que l’examen ne s’était pas bien passé. Après concertation, mon mari et moi avons décidé que le dîner serait une véritable fête, plus que si l’examen avait été réussi. Les autres enfants ont également apprécié l’idée. Mais le moment le plus émouvant a été celui où nous, les parents, avons commencé à énumérer les échecs de notre vie et la manière dont nous les avions surmontés. Avec l’ajout des “confessions” des autres, le dîner est devenu une profonde communion, une occasion de grandir ensemble. Elle était ravie : « Peut-être que cet échec était nécessaire non seulement pour moi, mais aussi pour toute la famille. Je n’aurais jamais pensé que les échecs pouvaient aider à grandir et à comprendre la vie. Je vous en suis très reconnaissante ! ». Raconté également à d’autres parents et amis, l’épisode a été répété par plusieurs d’entre eux, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs enfants. A la fin, ils sont tous d’accord pour dire que la famille a besoin d’accepter les fragilités des uns et des autres pour grandir dans l’amour. (W.R. – Pays-Bas)

L’amour qui va et qui revient

Quand j’ai du temps libre, je garde les deux petites filles d’un couple sénégalais lorsqu’ils en ont besoin. Les parents sont toujours très reconnaissants : « Sans toi, nous sommes perdus », disent-ils. Il m’arrive d’anticiper mon offre d’aide sans attendre la demande. Ainsi, il y a quelques jours, j’ai envoyé un SMS au père pour l’informer de ma disponibilité pour le dimanche matin. Peu après, il m’a téléphoné : « Lorenza, il faut que tu m’expliques comment tu as deviné nos besoins ! Ta proposition est arrivée au bon moment ! ». Et j’ai répondu : « C’est Dieu qui fait bouger les cœurs, Tacko, c’est lui que nous devons remercier parce qu’il fait de nous des sœurs et des frères ». Grâce à cette relation de famille que j’ai avec eux, lorsque j’ai dû partir à une heure du matin pour un voyage, je lui ai demandé de m’accompagner en voiture jusqu’à la gare et cela lui a donné l’occasion d’aimer à son tour. Et avec quelle prévenance il est resté avec moi jusqu’à l’arrivée des autres membres du groupe ! Il y a quelques jours, Tacko et sa femme sont venus m’apporter à la maison une portion de riz et de poulet cuisinés à leur façon. « Maintenant nous connaissons tes goûts, tu es aussi un peu africaine toi aussi ». (Lorenza – Italie)

Cueillir l’inspiration

L’occasion d’être un artisan de la paix par le respect et le dialogue avec ceux qui sont différents de nous, de notre culture ou de notre foi, s’est présentée lors d’une réunion de l’entreprise où je travaille. L’atmosphère était tendue, le ton de la voix était élevé et accusateur. Comment pouvais-je contribuer à calmer les esprits ? Parler me semblait impossible et peut-être contre-productif. J’ai écouté ceux qui parlaient, ou criaient, avec un esprit calme et j’ai essayé de comprendre leurs raisons. Ce n’était pas facile. C’est un effort qui m’épuisait. Au moment de la pause, le collègue qui avait le plus haussé le ton s’est approché de moi et s’est excusé pour son comportement. Je l’ai pris dans mes bras sans rien dire. Il a continué en se confiant : « Ma femme a appris hier qu’elle était atteinte d’une maladie incurable. Je suis désespéré ». Je lui ai conseillé de consulter un ami médecin et il m’en a été reconnaissant. J’ai conclu en lui promettant de continuer à le soutenir. Lorsque nous sommes retournés dans la salle, l’atmosphère n’était plus la même. L’important est le moment présent pour cueillir l’inspiration que Dieu nous donne pour agir.

(E.J. – USA)

Maria Grazia Berretta (extrait de “ Il Vangelo del Giorno”, Città Nuova, année X- no.1 janvier-février 2024)

Fév 22, 2024 | Non classifié(e)

Le 20 février 2024 s’est tenue à Rome la présentation du « Bilan de la Communion » du mouvement des Focolari, un aperçu des activités et des initiatives promues dans le monde entier au cours de l’année 2022. Le thème central est le dialogue.  « En vivant constamment la ‘spiritualité de l’unité’ ou ‘de la communion’, je peux contribuer efficacement à faire de mon Église ‘une maison et une école de communion’ ; à faire progresser, avec les fidèles des autres Églises ou Communautés ecclésiales, l’unité de l’Église ; à créer, avec les personnes d’autres religions et cultures, des espaces toujours plus vastes de fraternité universelle » [1]. C’est par ces mots que Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, a réfléchi à l’importance d’agir au quotidien en tant qu’’apôtres du dialogue’, générant ainsi de nouveaux modes de relation à l’autre, d’écoute et d’accueil de la réalité de l’autre dans sa spécificité. Il s’agit d’une dimension à laquelle chacun d’entre nous semble être appelé, une dimension qui peut devenir une expérience concrète et vivante, non seulement à ‘quantifier’ en chiffres, mais qui, pour porter du fruit, doit être mise en commun.

« En vivant constamment la ‘spiritualité de l’unité’ ou ‘de la communion’, je peux contribuer efficacement à faire de mon Église ‘une maison et une école de communion’ ; à faire progresser, avec les fidèles des autres Églises ou Communautés ecclésiales, l’unité de l’Église ; à créer, avec les personnes d’autres religions et cultures, des espaces toujours plus vastes de fraternité universelle » [1]. C’est par ces mots que Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, a réfléchi à l’importance d’agir au quotidien en tant qu’’apôtres du dialogue’, générant ainsi de nouveaux modes de relation à l’autre, d’écoute et d’accueil de la réalité de l’autre dans sa spécificité. Il s’agit d’une dimension à laquelle chacun d’entre nous semble être appelé, une dimension qui peut devenir une expérience concrète et vivante, non seulement à ‘quantifier’ en chiffres, mais qui, pour porter du fruit, doit être mise en commun.  Tel est le thème du deuxième ‘Bilan de communion’ du mouvement des Focolari, l’énoncé de mission présenté le 20 février 2024 à la Curie générale de la Compagnie de Jésus, à Rome. Le document, traduit en cinq langues (italien, anglais, français, espagnol et portugais), est un aperçu des activités et des initiatives promues par le mouvement des Focolari en 2022 ; une narration non seulement du partage spontané des biens, mais aussi des expériences et des initiatives vécues au niveau mondial, inspirées, spécifiquement pour cette publication, par et dans les dialogues : celui entre les Mouvements ecclésiaux et les nouvelles Communautés de l’Église catholique ; celui entre les différentes Églises chrétiennes ; celui entre les différentes religions, avec les différentes cultures, avec les institutions et dans l’engagement pour faire face aux nombreux défis mondiaux. Margaret Karram et Jesús Morán, présidente et coprésident des Focolari, Mgr Juan Fernando Usma Gómez, responsable de la section occidentale du Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, Giuseppe Notarstefano, Président national de l’Action catholique italienne, Rita Moussallem, responsable du Centre de dialogue interreligieux des Focolari, et Giancarlo Crisanti, Administrateur général des Focolari, ont pris la parole lors de la conférence de presse de présentation. Monseigneur Athenagoras Fasiolo, Évêque de Terme et auxiliaire du Saint Archidiocèse orthodoxe d’Italie, et le Professeur Stefano Zamagni, économiste et professeur d’économie politique à l’Université de Bologne, sont intervenus par le biais d’un lien Internet. La session, animée par le journaliste Alessandro de Carolis, a donné lieu à un véritable échange de réflexions et a souligné comment des termes apparemment antipodaux tels que ‘bilan’ et ‘communion’ peuvent se compléter, en rendant compte non seulement des chiffres, mais aussi de la vie.

Tel est le thème du deuxième ‘Bilan de communion’ du mouvement des Focolari, l’énoncé de mission présenté le 20 février 2024 à la Curie générale de la Compagnie de Jésus, à Rome. Le document, traduit en cinq langues (italien, anglais, français, espagnol et portugais), est un aperçu des activités et des initiatives promues par le mouvement des Focolari en 2022 ; une narration non seulement du partage spontané des biens, mais aussi des expériences et des initiatives vécues au niveau mondial, inspirées, spécifiquement pour cette publication, par et dans les dialogues : celui entre les Mouvements ecclésiaux et les nouvelles Communautés de l’Église catholique ; celui entre les différentes Églises chrétiennes ; celui entre les différentes religions, avec les différentes cultures, avec les institutions et dans l’engagement pour faire face aux nombreux défis mondiaux. Margaret Karram et Jesús Morán, présidente et coprésident des Focolari, Mgr Juan Fernando Usma Gómez, responsable de la section occidentale du Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, Giuseppe Notarstefano, Président national de l’Action catholique italienne, Rita Moussallem, responsable du Centre de dialogue interreligieux des Focolari, et Giancarlo Crisanti, Administrateur général des Focolari, ont pris la parole lors de la conférence de presse de présentation. Monseigneur Athenagoras Fasiolo, Évêque de Terme et auxiliaire du Saint Archidiocèse orthodoxe d’Italie, et le Professeur Stefano Zamagni, économiste et professeur d’économie politique à l’Université de Bologne, sont intervenus par le biais d’un lien Internet. La session, animée par le journaliste Alessandro de Carolis, a donné lieu à un véritable échange de réflexions et a souligné comment des termes apparemment antipodaux tels que ‘bilan’ et ‘communion’ peuvent se compléter, en rendant compte non seulement des chiffres, mais aussi de la vie.  « Le bilan social a été une grande opportunité pour nous, a déclaré le Dr Notarstefano, Président national de l’Action Catholique, l’une des premières réalités ecclésiales à avoir établi un bilan de mission, et il nous a encouragés dans cette conversion pastorale urgente à laquelle nous sommes appelés par le Pape. C’était aussi une façon de commencer à réfléchir sur la manière de mieux communiquer cette vie associative, (…) de nous regarder nous-mêmes, avec transparence, de rendre des comptes au monde extérieur, mais de mieux les communiquer, de les mettre en commun ».

« Le bilan social a été une grande opportunité pour nous, a déclaré le Dr Notarstefano, Président national de l’Action Catholique, l’une des premières réalités ecclésiales à avoir établi un bilan de mission, et il nous a encouragés dans cette conversion pastorale urgente à laquelle nous sommes appelés par le Pape. C’était aussi une façon de commencer à réfléchir sur la manière de mieux communiquer cette vie associative, (…) de nous regarder nous-mêmes, avec transparence, de rendre des comptes au monde extérieur, mais de mieux les communiquer, de les mettre en commun ».  Selon Mgr Usma Gómez, à la lumière du scénario actuel qui semble de plus en plus fragmenté, lorsqu’on parle du chemin d’unité entre les Eglises, faire le point en tant que chrétiens « signifie regarder les plans de Dieu, nos plans, les plans du monde. (…) Le projet de Dieu serait de préserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix », a-t-elle poursuivi, « mais nous voyons que dans le monde, c’est le projet de la guerre qui s’impose. Il est possible de développer la communion dans les différences, (…) mais cette diversité réconciliée nous appelle à faire la paix, cœur de l’œcuménisme et de l’œcuménisme, le cœur de la paix ».

Selon Mgr Usma Gómez, à la lumière du scénario actuel qui semble de plus en plus fragmenté, lorsqu’on parle du chemin d’unité entre les Eglises, faire le point en tant que chrétiens « signifie regarder les plans de Dieu, nos plans, les plans du monde. (…) Le projet de Dieu serait de préserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix », a-t-elle poursuivi, « mais nous voyons que dans le monde, c’est le projet de la guerre qui s’impose. Il est possible de développer la communion dans les différences, (…) mais cette diversité réconciliée nous appelle à faire la paix, cœur de l’œcuménisme et de l’œcuménisme, le cœur de la paix ».  Un encouragement à promouvoir des chemins de fraternité en réseau, dans un style synodal, et plus précisément, à la lumière du thème choisi, à le faire à travers une “méthode” qui peut rapprocher les plus incrédules. « C’est très important de faire le bilan de la communion d’un Mouvement si ouvert, si capable d’amener les autres à comprendre que le dialogue n’enlève rien, mais ajoute et enrichit ». Mgr Athenagoras Fasiolo, Évêque de Terme et auxiliaire du Sacré Archidiocèse orthodoxe d’Italie, a souligné le grand engagement des Focolari sur le chemin de l’unité entre les différentes Églises et a réfléchi au rôle prophétique que les différentes religions peuvent jouer dans le monde, sans tomber dans le piège des idéologies : « Si, en tant que religions, nous parvenons à être une prophétie, alors nous parvenons à réveiller ce qu’il y a de meilleur dans le cœur de l’homme ».

Un encouragement à promouvoir des chemins de fraternité en réseau, dans un style synodal, et plus précisément, à la lumière du thème choisi, à le faire à travers une “méthode” qui peut rapprocher les plus incrédules. « C’est très important de faire le bilan de la communion d’un Mouvement si ouvert, si capable d’amener les autres à comprendre que le dialogue n’enlève rien, mais ajoute et enrichit ». Mgr Athenagoras Fasiolo, Évêque de Terme et auxiliaire du Sacré Archidiocèse orthodoxe d’Italie, a souligné le grand engagement des Focolari sur le chemin de l’unité entre les différentes Églises et a réfléchi au rôle prophétique que les différentes religions peuvent jouer dans le monde, sans tomber dans le piège des idéologies : « Si, en tant que religions, nous parvenons à être une prophétie, alors nous parvenons à réveiller ce qu’il y a de meilleur dans le cœur de l’homme ».  Et c’est précisément “la vie et la prophétie” qui ont été les deux voies sur lesquelles le mouvement des Focolari s’est engagé au cours de ces 80 ans d’histoire, y compris la voie du dialogue interreligieux, comme l’a déclaré le Dr Rita Mussallem en présence : « un chemin qui a amené la réalité fondée par Chiara Lubich à entrer en contact, dans de nombreux pays, avec des personnes de diverses religions, créant, dans l’appréciation de la diversité et de la réciprocité, un terrain commun où elles peuvent se relier à la spiritualité de l’unité, apprendre à se connaître et donner la disponibilité d’apprendre les uns des autres, partager les douleurs, les défis, les espoirs et aussi l’engagement commun à travailler pour la paix, pour le bien, pour la fraternité ». Dans un monde déchiré par des polarisations où les religions sont trop souvent instrumentalisées, lorsqu’on parle du concept de paix, « le dialogue authentique, a-t-elle poursuivi, est un remède très utile (…) parce qu’il fait découvrir et voir l’humanité de l’autre et te désarme ».

Et c’est précisément “la vie et la prophétie” qui ont été les deux voies sur lesquelles le mouvement des Focolari s’est engagé au cours de ces 80 ans d’histoire, y compris la voie du dialogue interreligieux, comme l’a déclaré le Dr Rita Mussallem en présence : « un chemin qui a amené la réalité fondée par Chiara Lubich à entrer en contact, dans de nombreux pays, avec des personnes de diverses religions, créant, dans l’appréciation de la diversité et de la réciprocité, un terrain commun où elles peuvent se relier à la spiritualité de l’unité, apprendre à se connaître et donner la disponibilité d’apprendre les uns des autres, partager les douleurs, les défis, les espoirs et aussi l’engagement commun à travailler pour la paix, pour le bien, pour la fraternité ». Dans un monde déchiré par des polarisations où les religions sont trop souvent instrumentalisées, lorsqu’on parle du concept de paix, « le dialogue authentique, a-t-elle poursuivi, est un remède très utile (…) parce qu’il fait découvrir et voir l’humanité de l’autre et te désarme ».  La “personne” est donc le cœur qui bat d’une trajectoire circulaire qui a donné vie, au fil du temps, aux nombreuses œuvres dont ce texte témoigne : « Quand on parle de “bilan”, a déclaré Giancarlo Crisanti, on s’attend à beaucoup de chiffres, mais dans le “Bilan de la Communion”, il y a beaucoup plus de narration et dans les chiffres il manque les personnes qui permettent aux œuvres de se réaliser. Le bilan montre comment cette communion de biens est en mesure de réaliser des initiatives, des projets, des œuvres qui vont dans le sens du dialogue (…), qui aident le monde à dialoguer un peu plus ».

La “personne” est donc le cœur qui bat d’une trajectoire circulaire qui a donné vie, au fil du temps, aux nombreuses œuvres dont ce texte témoigne : « Quand on parle de “bilan”, a déclaré Giancarlo Crisanti, on s’attend à beaucoup de chiffres, mais dans le “Bilan de la Communion”, il y a beaucoup plus de narration et dans les chiffres il manque les personnes qui permettent aux œuvres de se réaliser. Le bilan montre comment cette communion de biens est en mesure de réaliser des initiatives, des projets, des œuvres qui vont dans le sens du dialogue (…), qui aident le monde à dialoguer un peu plus ».  Se référant à l’intuition de l’Économie de communion, le professeur Stefano Zamagni a affirmé qu’elle est aussi « une méthode pour attaquer les causes qui génèrent des situations de guerre » et, insistant sur l’application, au concept de justice, du concept d’équité, il a affirmé qu’il est évident que la publication de ce “Bilan de communion” aujourd’hui, ne peut pas être seulement une façon de rendre compte, mais une occasion d’être vraiment des “apôtres”, des messagers de la bonne nouvelle. En ces temps « le mal attire plus que le bien, tandis que la beauté attire plus que la laideur, et la connaissance plus que l’ignorance », a affirmé Zamagni, invitant tout le monde à “dire le bien”, à “bien dire” précisément : « nous devons veiller à faire connaître, évidemment avec humilité, la gratuité avec laquelle le bien est fait. (…) cette notion de “bilan de communion” signifie que nous racontons ce qui a été fait, mais en pensant à l’avenir ».

Se référant à l’intuition de l’Économie de communion, le professeur Stefano Zamagni a affirmé qu’elle est aussi « une méthode pour attaquer les causes qui génèrent des situations de guerre » et, insistant sur l’application, au concept de justice, du concept d’équité, il a affirmé qu’il est évident que la publication de ce “Bilan de communion” aujourd’hui, ne peut pas être seulement une façon de rendre compte, mais une occasion d’être vraiment des “apôtres”, des messagers de la bonne nouvelle. En ces temps « le mal attire plus que le bien, tandis que la beauté attire plus que la laideur, et la connaissance plus que l’ignorance », a affirmé Zamagni, invitant tout le monde à “dire le bien”, à “bien dire” précisément : « nous devons veiller à faire connaître, évidemment avec humilité, la gratuité avec laquelle le bien est fait. (…) cette notion de “bilan de communion” signifie que nous racontons ce qui a été fait, mais en pensant à l’avenir ».

Maria Grazia Berretta

Télécharger le bilan de la communion en PDF Présentation du Bilan de la Communion 2022- Vidéo en italien https://www.youtube.com/watch?v=3jizpECFoss [1] Chiara Lubich, ‘Apôtres du dialogue’, Castel Gandolfo (Italie), 22.1.2004 lors de la Conférence téléphonique mondiale.

Fév 20, 2024 | Non classifié(e)

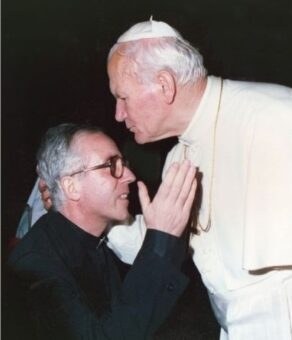

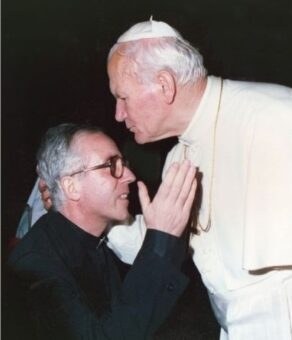

Un prêtre de Gaeta (Italie) ne s’est pas seulement dépensé pour ses paroissiens, mais il les a aussi impliqués en faveur de la ville.  Don Cosimino Fronzuto était un prêtre italien né à Gaeta en 1939. Il est mort à l’âge de 49 ans, en 1989, après une vie intense passée au service de son prochain, des nécessiteux et de la société de sa ville. Il vivait près de la mer, mais n’aimait pas se baigner et avait peur des profondeurs. Un jour, enfant, il voulut surmonter cette difficulté et plongea ; pour prouver qu’il avait touché le fond, il mit sa main dans le sable et ramassa, à sa grande surprise, un petit crucifix en fer, qu’il porta ensuite toute sa vie. En 1963, il a été ordonné prêtre et a commencé son service en tant que vice-recteur du Séminaire diocésain local. Il découvra la spiritualité de l’unité et adhèra au mouvement des Focolari. En 1967, il est nommé curé de la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Gaeta, poste qu’il occupera jusqu’à la fin de sa vie. Au cours de ces années, le Mouvement Paroissial s’est développé, expression du mouvement des Focolari dans l’Église locale. Il porta beaucoup de fruits, en particulier parmi les jeunes qui, aujourd’hui, sont engagés dans la ville comme prêtres, dans la famille, dans la vie politique et dans diverses sphères civiles et professionnelles, dans les différentes réalités du mouvement des Focolari et qui continuent à être très actifs dans la vie paroissiale. Au cours de son ministère pastoral dans la paroisse, avec un style plein d’amour et d’attention à tous, en particulier aux plus faibles (mères célibataires, anciens détenus, toxicomanes, expulsés, marginaux), il créa la communauté optant simplement, mais avec force et décision, de vivre l’Évangile dans toutes les situations et dans les réalités les plus diverses. Il n’hésitait pas à prendre position, même face aux nombreuses réalités sociales éloignées d’une dimension vraiment humaine et chrétienne.

Don Cosimino Fronzuto était un prêtre italien né à Gaeta en 1939. Il est mort à l’âge de 49 ans, en 1989, après une vie intense passée au service de son prochain, des nécessiteux et de la société de sa ville. Il vivait près de la mer, mais n’aimait pas se baigner et avait peur des profondeurs. Un jour, enfant, il voulut surmonter cette difficulté et plongea ; pour prouver qu’il avait touché le fond, il mit sa main dans le sable et ramassa, à sa grande surprise, un petit crucifix en fer, qu’il porta ensuite toute sa vie. En 1963, il a été ordonné prêtre et a commencé son service en tant que vice-recteur du Séminaire diocésain local. Il découvra la spiritualité de l’unité et adhèra au mouvement des Focolari. En 1967, il est nommé curé de la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Gaeta, poste qu’il occupera jusqu’à la fin de sa vie. Au cours de ces années, le Mouvement Paroissial s’est développé, expression du mouvement des Focolari dans l’Église locale. Il porta beaucoup de fruits, en particulier parmi les jeunes qui, aujourd’hui, sont engagés dans la ville comme prêtres, dans la famille, dans la vie politique et dans diverses sphères civiles et professionnelles, dans les différentes réalités du mouvement des Focolari et qui continuent à être très actifs dans la vie paroissiale. Au cours de son ministère pastoral dans la paroisse, avec un style plein d’amour et d’attention à tous, en particulier aux plus faibles (mères célibataires, anciens détenus, toxicomanes, expulsés, marginaux), il créa la communauté optant simplement, mais avec force et décision, de vivre l’Évangile dans toutes les situations et dans les réalités les plus diverses. Il n’hésitait pas à prendre position, même face aux nombreuses réalités sociales éloignées d’une dimension vraiment humaine et chrétienne.  Il écrivit dans son journal : « Nous avons remarqué pendant les heures de catéchisme des enfants plutôt mal en point, mal nourris et je me suis souvenu que dans cette même famille, les enfants plus âgés n’avaient reçu ni Confirmation, ni Communion, vraiment rien. Nous étions vers la mi-mars et je me suis dit : si nous ne les prenons pas maintenant, nous ne les prendrons plus jamais. Je suis donc allé chez eux et je me suis rendu compte (il était 12h30) qu’ils étaient en train de cuire des pâtes et qu’il n’y aurait rien d’autre à manger. Je me suis rendu compte que, bien que le chef de famille soit un petit entrepreneur, une vitre manquait à la porte qui donnait sur le balcon et que plusieurs des dix enfants dormaient dans cette pièce. J’ai tout de suite commencé à parler du catéchisme mais j’ai aussi essayé de regarder autour de moi et de me rendre compte de la situation. Le soir, après l’adoration, j’ai parlé de cette situation à la communauté. Au fur et à mesure que j’en prenais conscience, j’ai rassemblé toutes les données : instabilité économique, avis de saisie, problèmes de santé des enfants. Puis nous avons passé la matinée à ne penser qu’à cette famille, à voir sous différents aspects comment les choses se passaient, à partager le travail, à assurer la nourriture et, en même temps, à retenir les aînés pour qu’ils reçoivent une vraie catéchèse. Un soir, je me suis rendu compte que je devais faire une proposition. En moi-même, j’avais décidé, mais que valait ma décision en tant que curé ? Elle pouvait être bonne mais je voulais que la décision vienne de Dieu et qu’elle soit donc choisie en unité avec la communauté, ce qui me donnerait la garantie que c’était Dieu lui-même qui faisait les choses. J’ai donc proposé de mettre à la disposition de cette famille les quelque deux millions de lires que nous avions dans la paroisse pour résoudre le cas jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le travail. Je peux dire que dès le premier instant, tout le monde a été favorable. C’était le début, puis cette situation a connu plusieurs développements. Pas plus tard qu’hier, j’ai assisté à une réunion de copropriété où l’on avait décidé de retirer au père le travail qu’il avait commencé et qu’il n’avait pas terminé. J’ai tout fait pour qu’il puisse le terminer et obtenir de l’argent. Le chemin sera encore long, nous sommes avec lui depuis plus d’un mois, près de lui, et il m’a dit : “Ma volonté de vivre revient, ma volonté de vivre revient”. Mais ce n’est pas seulement moi qui suis intervenu car l’intervention a été un peu collective ; beaucoup de personnes vont continuellement apporter tout ce qui est nécessaire et nous ne sommes pas tellement préoccupés par le manque de choses, mais nous sommes préoccupés de ne pas faire manquer l’amour, parce que ces personnes ont clairement été mal aimées, elles ont été bafouées dans certains droits (…) ».

Il écrivit dans son journal : « Nous avons remarqué pendant les heures de catéchisme des enfants plutôt mal en point, mal nourris et je me suis souvenu que dans cette même famille, les enfants plus âgés n’avaient reçu ni Confirmation, ni Communion, vraiment rien. Nous étions vers la mi-mars et je me suis dit : si nous ne les prenons pas maintenant, nous ne les prendrons plus jamais. Je suis donc allé chez eux et je me suis rendu compte (il était 12h30) qu’ils étaient en train de cuire des pâtes et qu’il n’y aurait rien d’autre à manger. Je me suis rendu compte que, bien que le chef de famille soit un petit entrepreneur, une vitre manquait à la porte qui donnait sur le balcon et que plusieurs des dix enfants dormaient dans cette pièce. J’ai tout de suite commencé à parler du catéchisme mais j’ai aussi essayé de regarder autour de moi et de me rendre compte de la situation. Le soir, après l’adoration, j’ai parlé de cette situation à la communauté. Au fur et à mesure que j’en prenais conscience, j’ai rassemblé toutes les données : instabilité économique, avis de saisie, problèmes de santé des enfants. Puis nous avons passé la matinée à ne penser qu’à cette famille, à voir sous différents aspects comment les choses se passaient, à partager le travail, à assurer la nourriture et, en même temps, à retenir les aînés pour qu’ils reçoivent une vraie catéchèse. Un soir, je me suis rendu compte que je devais faire une proposition. En moi-même, j’avais décidé, mais que valait ma décision en tant que curé ? Elle pouvait être bonne mais je voulais que la décision vienne de Dieu et qu’elle soit donc choisie en unité avec la communauté, ce qui me donnerait la garantie que c’était Dieu lui-même qui faisait les choses. J’ai donc proposé de mettre à la disposition de cette famille les quelque deux millions de lires que nous avions dans la paroisse pour résoudre le cas jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le travail. Je peux dire que dès le premier instant, tout le monde a été favorable. C’était le début, puis cette situation a connu plusieurs développements. Pas plus tard qu’hier, j’ai assisté à une réunion de copropriété où l’on avait décidé de retirer au père le travail qu’il avait commencé et qu’il n’avait pas terminé. J’ai tout fait pour qu’il puisse le terminer et obtenir de l’argent. Le chemin sera encore long, nous sommes avec lui depuis plus d’un mois, près de lui, et il m’a dit : “Ma volonté de vivre revient, ma volonté de vivre revient”. Mais ce n’est pas seulement moi qui suis intervenu car l’intervention a été un peu collective ; beaucoup de personnes vont continuellement apporter tout ce qui est nécessaire et nous ne sommes pas tellement préoccupés par le manque de choses, mais nous sommes préoccupés de ne pas faire manquer l’amour, parce que ces personnes ont clairement été mal aimées, elles ont été bafouées dans certains droits (…) ».  Le dimanche 21 janvier 2024, l’archevêque de Gaeta, Monseigneur Luigi Vari, a ouvert la cause de béatification de Don Cosimino Fronzuto dans une cathédrale remplie de personnalités civiles et religieuses et de fidèles.

Le dimanche 21 janvier 2024, l’archevêque de Gaeta, Monseigneur Luigi Vari, a ouvert la cause de béatification de Don Cosimino Fronzuto dans une cathédrale remplie de personnalités civiles et religieuses et de fidèles.

Carlos Mana

Le discours d’ouverture de Son Excellence l’archevêque Gabriele Caccia, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, a donné le ton des réflexions: « Nous nous trouvons au seuil d’une révolution technologique sans précédent dans l’histoire de l’humanité. L’émergence de l’IA est en train de remodeler notre monde de manière profonde et sans précédent. En révolutionnant les industries et en transformant notre façon de vivre, de travailler et d’interagir, l’IA est devenue une force motrice du changement au 21e siècle ». Ces dernières années, le progrès numérique a apporté des opportunités et des défis significatifs, avec de sérieuses implications dans tous les domaines de la société. En cette ère d’évolution technologique rapide, l’intelligence artificielle (IA) est apparue comme l’un des outils les plus puissants, capable de transformer les sociétés, de faire progresser la paix et de parvenir à un développement durable. Cependant, ses implications éthiques font toujours l’objet d’un débat intense.

Le discours d’ouverture de Son Excellence l’archevêque Gabriele Caccia, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, a donné le ton des réflexions: « Nous nous trouvons au seuil d’une révolution technologique sans précédent dans l’histoire de l’humanité. L’émergence de l’IA est en train de remodeler notre monde de manière profonde et sans précédent. En révolutionnant les industries et en transformant notre façon de vivre, de travailler et d’interagir, l’IA est devenue une force motrice du changement au 21e siècle ». Ces dernières années, le progrès numérique a apporté des opportunités et des défis significatifs, avec de sérieuses implications dans tous les domaines de la société. En cette ère d’évolution technologique rapide, l’intelligence artificielle (IA) est apparue comme l’un des outils les plus puissants, capable de transformer les sociétés, de faire progresser la paix et de parvenir à un développement durable. Cependant, ses implications éthiques font toujours l’objet d’un débat intense.  Maddalena Maltese, journaliste et représentante de l’ONG New Humanity, modératrice de la table ronde de l’événement, a rappelé que « le 1er janvier, le pape François, dans son message pour la Journée internationale de la paix, a soulevé des questions urgentes sur l’IA : « Quelles seront les conséquences, à moyen et à long terme, de ces nouvelles technologies numériques ? Et quel impact auront-elles sur les vies individuelles et les sociétés, ainsi que sur la stabilité et la paix internationales ? » Elle a également souligné que le Secrétaire général Antonio Guterres, discutant des priorités pour 2024, a insisté sur le fait que l’IA affectera l’ensemble de l’humanité, réitérant la nécessité d’une approche universelle pour y faire face. La table ronde, avec un dialogue multipartite sur les défis éthiques posés par l’IA et les stratégies, a examiné l’interaction entre les considérations techniques, éthiques, politiques, juridiques et économiques.

Maddalena Maltese, journaliste et représentante de l’ONG New Humanity, modératrice de la table ronde de l’événement, a rappelé que « le 1er janvier, le pape François, dans son message pour la Journée internationale de la paix, a soulevé des questions urgentes sur l’IA : « Quelles seront les conséquences, à moyen et à long terme, de ces nouvelles technologies numériques ? Et quel impact auront-elles sur les vies individuelles et les sociétés, ainsi que sur la stabilité et la paix internationales ? » Elle a également souligné que le Secrétaire général Antonio Guterres, discutant des priorités pour 2024, a insisté sur le fait que l’IA affectera l’ensemble de l’humanité, réitérant la nécessité d’une approche universelle pour y faire face. La table ronde, avec un dialogue multipartite sur les défis éthiques posés par l’IA et les stratégies, a examiné l’interaction entre les considérations techniques, éthiques, politiques, juridiques et économiques.  Le père Philip Larrey, professeur de philosophie au Boston College, ancien doyen de la faculté de philosophie de l’Université pontificale du Latran et président de Humanity 2.0, a exposé un certain nombre de questions urgentes, en commençant par le thème de la paix. « ChatGPT ou Gemini pourraient écrire un plan de paix parfait, en regardant les situations que nous vivons, mais serions-nous prêts à suivre ses directives? » a déclaré le père Larrey, soulignant que le facteur humain est décisif dans les décisions à prendre, même lorsqu’il s’agit d’armes mortelles. Un autre thème central de son intervention a été l’empathie dont les machines peuvent faire preuve et qui est parfois préférée à l’élément humain. « Les humains comprennent les significations. Les machines ne le font pas, même si elles deviennent très, très douées pour simuler ce que nous considérons comme significatif », a insisté le professeur du Boston College, mettant en garde contre le défi de plus en plus difficile à relever pour discerner ce qui appartient aux humains et ce qui appartient à la technologie, avec des machines qui, à l’avenir, pourraient même être programmées pour ressentir des sentiments.